【歯科医院】借入金額1億5,000万円、半年後に見えた「倒産」の2文字。自転車操業を続けた法人の事業再生

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は、開業から続く借入額の増加によって資金繰りが回らなくなった歯科医院の事業再生です。この相談はクライアントからの紹介で、知り合いの先生が資金繰りに困っているとのことでした。

大きく膨らみ続けた借入のせいで自転車操業に追い込まれていた歯科医院が黒字経営まで持ち直した方法をご紹介します。

クライアント概要&相談内容

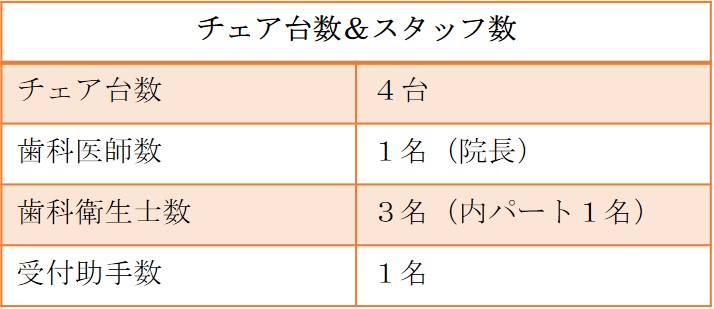

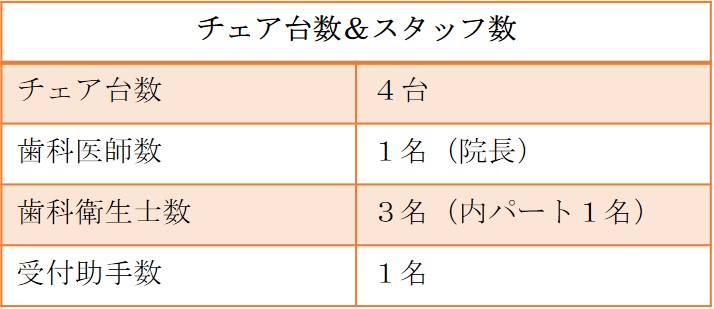

相談当時のチェア台数は4台の歯科医院でした。スタッフ数は、歯科医師1名(院長)、歯科衛生士3名(内午前のみパート1人)、受付助手1名の計5名体制です。

これだけの情報だと、その規模でそんなに大きい借入ができるの?という疑問が浮かぶと思いますが、借入総額が大きくなってしまった理由は2つあります。

それは、医療法人単体だけではなく別法人があったことと個人資産を担保として差し出していたことの2つです。

それが無ければ、こんなに大きい借入を起こすことは難しいでしょう。

詳しい経営状態を把握するため院長と直接お会いしてヒアリングを実施しました。

初回面談前に下記の資料を準備いただくよう伝えています。

- 過去3期分の決算書

- 直近の試算表

- 資金繰り表

- 3年分のレセプト集計表

- 独自に付けている収入に関する資料

初回面談:院長と経理担当者からのヒアリング

準備していただいた資料に目を通す前に、院長からこれまでの経緯と経理担当者から帳簿や資金繰りについての話をヒアリングしました。

話を聞いている中で感じたのは、「問題は山積みだけど、日々の診療もあって何から手を付けたら良いか分からないし、それを考える時間がない」ということでした。

そう思うのも無理はないです…今の売上状況だと半年後の資金繰りが途絶えてしまうことが見えていたのですから。

ヒアリング後、準備していただいていた確定申告書や直近の試算表など、一通り確認して出した私が出した結論は「まだ事業再生の道はある」ということでした。

事業再生は生半可な気持ちでは実現できません。これから苦しい過酷な日々を過ごしていくことになる。院長と方向性を定めて進んでいくことにしました。

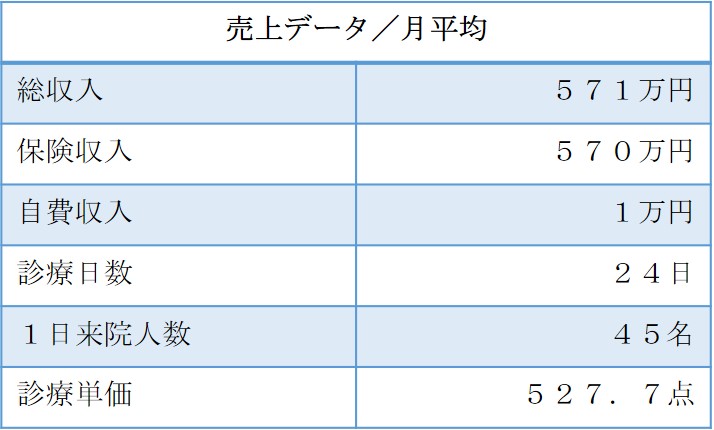

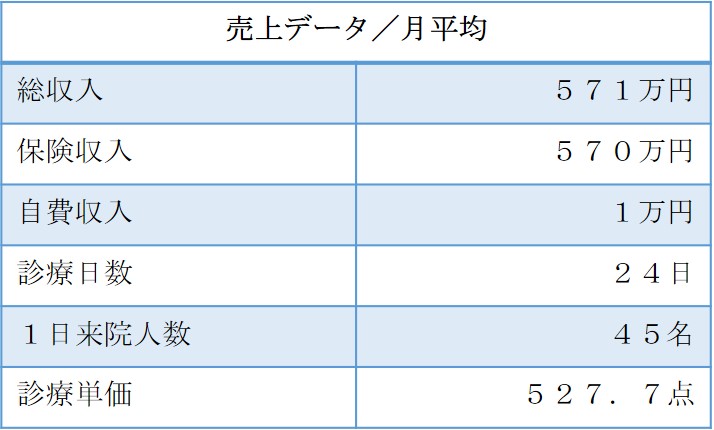

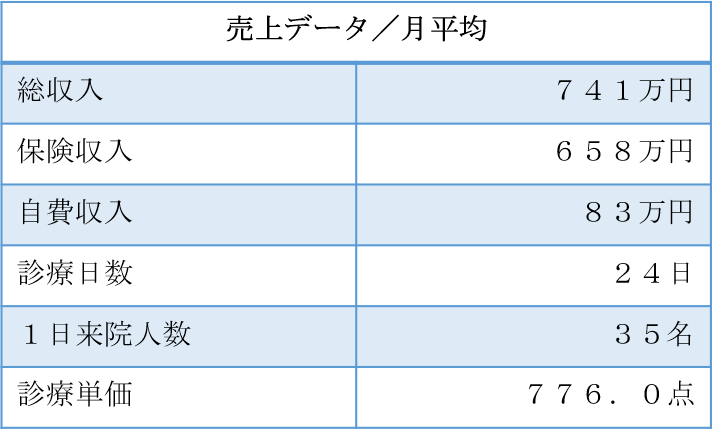

相談時の売上規模およびスタッフ数

チェア台数4台の売上規模としては、”高くはない”売上数値です。この医院の固定費や月々の借入返済額を考えれば、この売上では足りるはずがありません。

見えた問題点

細かい問題点については割愛しますが、大きな問題点はこの3つです。

- 金融機関への返済額

- 年々増加する固定費

- 収入の最大化

項目ごとに詳しく見ていくことにします。

金融機関への返済額

相談当初、金融機関から借り入れている金額が1億5,000万円ありました。

この金額を1回で借りていたわけではなく、開業資金として借りた後、チェア増設のための設備投資として借りて…ということを続けた結果、この借入額まで膨れ上がったという経緯です。

通常なら、借りたお金を返済できる予定を立てて投資を行っていくものですが、あまりにもずさんな資金管理が生んだ結果です。

チェアへの投資は回収が見込めやすいので問題視していませんが、これまでの診療スタイルで使ってこなかった新しい機械への投資がこの結果を生んでいます。物は試しにという軽い気持ちで投資したのは良いけれど、実際導入してからはほとんど使っていない。

そんな資産がたくさん院内に眠っていました。

企業として「投資をする」時に、経営者として絶対に考えないといけないことは「回収する見込みがあるか?」「回収するためには自院のサービスに何を加えたら良いか?」ということです。そこに金額の大小はありません。

たとえそれが500万円の設備投資でも、5,000円のセミナー費用でも考え方は同じです。

もしかしたら、皆さんの中にも「欲しいから買ってみた」と衝動買いをした経験がある方がいるかもしれませんが、その考え方はすごく危険だという認識を持つようにしてみてください。

年々増加する固定費

固定費は小さな金額が積もり積もって大きな固定費となっていました。

上記投資に関連することでいえば、設備を購入すると保守費用だったり、修理費用だったりこれまで支出の無かった費用が発生しています。

これも投資という大きな金額に隠れている小さな固定費の一つです。

この医院では、他に増加してしまっていた固定費の要因は下記の内容です。

- 上手く活用できていない機械設備

- 付き合いで加入している保険契約

- 日々の業務をしていない方への人件費

- 医院の収入にプラスに働かせきれていないセミナー費用

- 過剰な在庫となっている消耗品費

他にも問題点はあるものの、特に目立った内容を列挙しています。

収入の最大化

前述した2点は、支出面から見た問題点ですが、収入面から見た問題点もあります。

相談時の売上規模データをもう一度見てみましょう。

※上記画像には記載のない項目についても原因はありましたが、割愛します。

- 診療日数は24日としっかり確保できているのに収入全体が低い

- 1日の来院人数はしっかりとした受入があるが、その影響で診療単価が低い

- 再初診患者が多い

- 治療中断患者が多いことで、自費収入も生まれておらず、ましてやメンテナンスには繋がっていない

この数値をみて私が感じたことは、

素晴らしい力を持っているけど、本来の力を発揮できていないということです。

- 新しい患者さんが来院しても、治療を途中で離脱しており治療終了まで行きついていない。

- 一度、中断した患者さんが再び医院に訪れても必要な部分の治療が終わったら再び中断している。

- 中断していることが診療単価の低下と再診人数の停滞を繋がり本来の力を発揮できていない。

こうなってしまっているのは、資金的な余力がない今患者を多く診て収入を上げなければいけないという間違った考えになってしまっていたからです。

歯科医院経営の場合

「患者を多く診れば、収入が上がる」のではなく、「患者に寄り添った歯科治療を行うからこそ収入として表れる」のです。

これは綺麗ごとでも何でもありません。歯科医院経営の収入の成り立ちを知っていれば、この原理原則が理解できるはずです。

事業再生への取り組み

手の付けどころはたくさんありましたが、先に行った対策をご紹介します。

- 金融機関返済の打診

- 固定費の抜本的な見直し

- 患者管理の徹底と提案の統一化

一つ一つ具体的にどんなことをしていったのかご紹介します。

金融機関返済の打診

この法人からいかに外部への資金流出を防ぐか、経営の立て直しに資金を法人内に貯められるかが倒産を防ぐ最優先事項です。そこで行ったのは「銀行融資のリスケ」、いわゆる「返済計画の見直し」です。

具体的には、

・月額返済額を当面の間減額する

・返済期限を延長する

などの変更を行いますが、今回は打診した内容は月額返済額の減額ではなく【一年間元本返済の猶予】です。元本返済を一年間しなくて良いということになれば、年間で1,200万円の現金を残すことができます。半年後に倒産リスクのある法人の立て直しを図るにはこの方法しかありませんでした。

しかし金融機関側は、こちらの希望を素直に飲んでくれるわけはありません。こちらの希望を飲む代わりに出された条件は2つ。

1つ目は、担保の設定。当然の条件ですね。返済が出来なかった場合に、金融機関としてはなるべく損を少なくしたいので、借入額の全額とは言わないまでも、それに見合う担保を設定することなりました。

2つ目は、毎月のバンクミーティングの開催。これは、経験したことが無い方も多いと思います。

毎月試算表を作成し、「売上の伸びはどうか?」「支出している経費のなかで無駄なものはないか?」など債権者である金融機関へ近況報告を行います。

今回行われたバンクミーティングには、金融機関側から支店長と融資担当者が毎月同席され、厳しい指摘をいただくことも多々ありました。

固定費の抜本的な見直し

前述した、固定費が増えてしまった要因である

- 上手く活用できていない機械設備

- 付き合いで加入している保険契約

- 日々の業務をしていない方への人件費

- 医院の収入にプラスに働かせきれていないセミナー費用

- 過剰な在庫となっている消耗品費

などにもメスをいれることにしました。

固定費削減を行うとする方に伝えたいですが、『会社にとって本当に必要なものか』を一つひとつきちんと判断してください。

上記項目に対する考え方を挙げていきますので、固定費削減を本気でしたい方はこの考え方で要否を判断してみてください。

上手く活用できていない機械設備

購入してからの使用頻度はどれくらいなのか、いつから使っていないのか、医院のリソースとして使って収益に繋がるのかを考えてください。「いつか使うときがある」という考えはやめましょう。

付き合いで加入している保険契約

万が一の保障は既存の保険契約によって確保できているのか、付き合いで加入しているものが保障の一部なのかを確認してください。ただし、本当に付き合いだけで加入している保険契約ならすぐに解約です。それは今じゃなきゃいけませんか?と私だったら尋ねます。

日々の業務をしていない方への人件費

医療法人なので、役員報酬を支給できることは所得分散という視点では大きなメリットです。

ただし、この医療法人の現状を考えた時にそんな余裕はどこにもありません。今回はむしろ、金融機関側から役員一人ひとりの仕事内容を詰められ、売上に貢献していない方への報酬額および理事長とそのご家族への報酬額についても、近隣の医療法人や同規模の歯科医院と比較して、高額だということでメスを入れられています。

※従業員への給与には手を付けていません。最後の最後まで手を付けてはいけません。

医院の収入にプラスに働かせきれていないセミナー費用

医療業界は日々進化する。それは、私自身歯科の先生方と話をしていてすごく理解しています。

「だからこそ、学ばなければいけないんだと」いうお気持ちも理解できます。

しかし、今ご自身が置かれている状況では、インプットとアウトプットどちらが優先ですか。他にも、サブスクに加入していて固定費を圧迫しているものがあれば、医院を立て直した後にしてください。

過剰な在庫となっている消耗品費

消耗品もなくなるからストックを置いておきたいという方も多いでしょう。買う手間も面倒だから買うときにはまとめ買いが便利という気持ちもあるでしょう。

しかし、今はそんな状況じゃありません。

1円たりとも外部に資金流出をさせたくないことを理解しましょう。余計に購入して、使用せずして捨ててしまった経験がありませんか?

それが一番の無駄です。

患者管理の徹底と提案の統一化

上記2つの取り組みで法人から外部への資金流出を防ぐことが可能となり、今度は医院に収入をもたらすために何をすべきかを同時並行、同時進行で行わなければいけません。

この歯科医院が収入を最大化できていない問題点を今一度挙げます。

- 新しい患者さんが来院しても、治療を途中で離脱しており治療終了まで行きついていない。

- 一度、中断した患者さんが再び医院に訪れても必要な部分の治療が終わったら再び中断している。

- 中断していることが診療単価の低下と再診人数の停滞を繋がり本来の力を発揮できていない。

新規患者の流入は十分にあるものの、初診で来院されてから治療中どこかのタイミングで中断となり、そして再初診患者になることを繰り返しています。

歯科の保険点数の性質上、治療中断患者が多くなると「診療単価(保険単価)が下がる」傾向にあります。

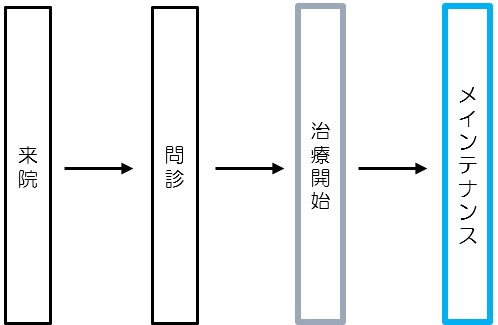

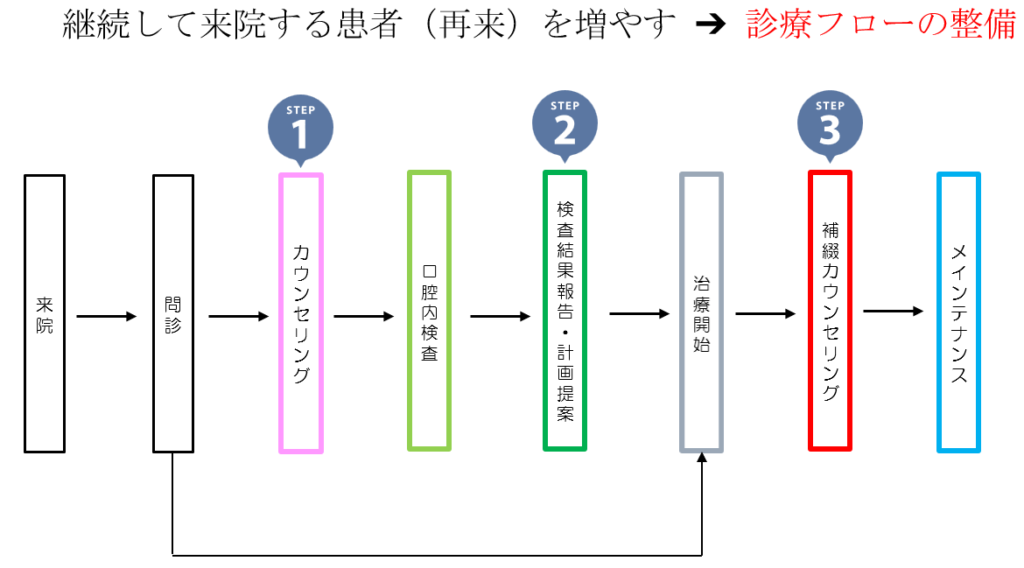

この歯科医院は、まさにその状態に陥っていました。左図は、院長へ聞き取りした医院に来院されてからの診療フローです。

この診療フローでメンテナンスまで行きつく方は、歯科治療に対するモチベーションが相当高い方じゃないと継続しないでしょう。

この診療フローになっている場合、整備が必須です。

ここで提案したことは、診療フローの整備と患者管理の徹底です。

診療フローの整備

その場限りの治療からの脱却が必要でした。治療部位だけを診て、治療を行うのでは患者も医院も誰も幸せにはなりません。

目の前の患者の健康を願い、本気で関わっていくことが収入最大化のカギです。

「そんなキレイごと・・・」と思われるかもしれませんが、来院する患者は先生方を信頼して来院します。

患者の人生にとって本当に心から良いと思える治療を提案し治療すること

患者自身が理解・納得できるための治療の選択肢を与えることを継続していくことこそが根本的に業績を改善する方法です。

患者管理の徹底

ここでもう一つ大切になるのが、「新規で来院された患者は、今どこまで進んでいるのか?」管理を徹底していくことです。どれだけ新規集客を行ったとしても、医院に留まってくれる患者が増えなければ増収が見込めません。

この医院も、新規流入は少なすぎるわけではありませんでしたが、再診数が少なく増収できない要因の一つとなっていました。

ぜひ、月別で新規リストを作成して、きちんと治療終了そしてメンテナンスまで継続しているのか確認してみてください。治療が最後まで行きつかなければ自費収入も生まれませんし、メンテナンスも増えることはありません。

50%以上離脱しているケースが多々見られますが、それは改善が必要です。

提案の統一化

患者への提案するタイミング、そして提案時に使う資料も全てバラバラでした。「Aさんには言ったけど、Bさんには言ってない」、これは絶対にやめてください。もちろん、口腔内状況によってBさんには該当しないことは伝える必要はありません。

しかし、虫歯治療をした際に補綴物を選択することになりますが、その時には自院で行うことのできる治療メニューは伝えるべきです。患者ごとに差を付けてはいけません。これまで使用していた資料などを洗い出し、今の医院の状況に合わせた資料へと作り直し、提案するタイミングを統一させることにしました。

-1024x712.jpg)

左図は補綴カウンセリングのタイミングで使用する補綴メニュー表です。前歯や臼歯などの資料は別途作成して提案時に使用しています。

収入の変化

診療日数は変わりなく、1日の来院人数が35名まで落ちてもその分一人当たりの治療時間が確保されたことで診療単価は776点まで上昇しました。

患者とのコミュニケーション時間が確保されたことや提案の統一化が図れたことにより付加価値の高い診療を選択する患者も増え、総収入が170万円増収することに成功しました。

固定費の削減や元本返済を猶予したことに加えて、収入が大きく伸びたことによって生み出せるキャッシュを増やすことができたため、倒産を免れることができました。

元本返済を猶予してもらっているため、今後は返済金額を含めた資金繰り上の損益分岐点売上高が上がります。

毎月目標を数値化して、さらに増収をできるために取り組みを継続しています。

費用

事業再生は生半可な気持ちできるほど簡単なものではありません。

しかし、本気で取り組めば今の状況を打破できる可能性は必ずどこかにあります。資金繰りで苦しんでいたり、収入の最大化ができていないと感じていたりする方は、ぜひ翔彩サポートまでご相談ください。

| サービス内容 | 金額 |

| 経営(役員)会議 | 110,000円(税込) |